ブログ

2013.11.16

ダンダリン第7話

今回は労災がテーマでした。

会社の帰途に歩道橋から転落し、死亡した労働者(ドリンク剤を毎朝飲んでいたので、以下「ドリンクおじさん」とします)に労災保険(労働者災害補償保険)の適用があるかが問題となりました。

会社の帰途に生じた事故であることから、まず、「通勤災害」の適否が考えられます。

ドリンクおじさんはその日、妻にDVDの返却を依頼されており、通勤する経路とは反対方向のレンタルショップを往復する途中で転落したのでした。

通勤災害は通勤の途中で生じたことを要し、通勤とは、労働者が就業に関し、居所と就業場所との往復等において、合理的な経路および方法により行うことをいいます。

今回のような、通勤経路の反対方向の往復は、合理的な経路とはいえません。

例外的に、日常生活に必要な行為による経路移動の中断は認められているものの、日常生活に必要な行為とは、日用品の購入、職業訓練・教育、選挙権の行使、病院での治療等であり、今回のDVD返却はこれにもあたらず、通勤の途中という要件を満たしません。

ところがその後、遺族と監督官との会話をきっかけに、ドリンクおじさんは死亡事故の前に、会社内の階段から転落して頭部を強打していたことが判明します。

仮に、会社内での転落によって頭部を負傷し、その負傷が原因で歩道橋から転落したのであれば、「業務災害」に該当する可能性があります。

そこで、ドリンクおじさんの解剖を警察に依頼しました。

結果的には、会社内での転落による頭部損傷はなく、歩道橋からの転落とは直接関係ないことが判明しました。

つまり、死亡事故は業務災害にもあたらず、労災保険は適用されないということになったのです。

(因みに、社長が監督官に対し、「本人のの不注意で会社の階段から転落したから労災は関係ない」旨の主張をしていましたが、労災保険は負傷者に過失があっても適用されるため、この主張は全く意味をなしません。)

帰り道にたまたまちょっと寄り道しただけで、通勤災害に当たらない。

会社内での負傷が原因でないため、業務災害にも該当しない。

結果、労災保険が全く下りないという釈然としない結果でドラマは終了してしまった訳ですが・・・

私的には、「債務不履行もしくは不法行為による損害賠償請求」を考えました。

(監督官のドラマなので、民事の話が出てこないのは当たり前なのですが・・・)

会社の安全配慮義務違反があり、ドリンクおじさんが激務を強いられたため、正常な歩行が困難になるほどの精神的疲労や肉体的疲労が生じ、その結果、歩道橋から転落したとしたという構成です。

具体的には、事務職からの突然の配転、過酷な肉体労働、ケーブルむき出しという不十分な職場環境における感電転落事故、給与減少、社長からの罵詈雑言を浴びるパワハラ等から、心身ともに疲労困憊し、その結果、歩道橋から転落したということです。

因果関係の立証は難しいかもしれませんが、ドラマに出てきたような過酷な労働条件の下で働いていたことを知っていた遺族であれば特に、このような訴訟提起は、現実的に十分あり得るのではないでしょうか?

5話は見逃し、6話はあまりに非現実的なストーリーだったので、もはや労働法に関連づけたドラマ作りを放棄したのかと思っていました。

しかし、今回は現実に問題となりうる限界事例的な内容で、けっこう見応えがありました。

ダンダリンの同僚である南三条が今後どうなるかという、ドラマの内容にも動きが出てきたので、次回が楽しみです。

特に社労士事務所との関わり、期待しています。

そして、そして・・・

今回のつっこみは「労災隠し」の意味についてです!!

ドラマの中で何度か出てきた「労災隠し」という言葉は、法的には、労災による死亡・休業についての報告義務違反をいいます。

ドリンクおじさんは、解剖の結果、職場での転落によっては負傷をしていなかったことからすれば、そもそも労災はなかったはずですし、かりに労災であっても、届出期限を徒過したのか否かは不明確です。

ドラマのどのシーンを指して「労災隠し」と言っているのか、釈然としませんでした。(-_-)

2013.11.10

ベッチャー祭りに行ってきました

先週は叔父の一周忌

夏に続いて、またまた尾道へ行って参りました。

前日から前乗りして、尾道のお祭り「べっちゃ~祭り」を堪能。

怖いお面を付けた人3人(鬼さん達)と、お獅子が、街を練り歩き、見物客を脅かしたり、叩いたり、噛んだりするにぎやかなお祭りです。

叩かれるとご利益があるため、大人は笑顔で叩かれに行きますが、子供はその姿を見ただけで大泣き・・・

嫌がる子供を引きずりながら鬼さん達の前に差し出す大人、これでもかと脅かされギャン泣きする子供・・・

鬼さん達はサービス精神満点で大暴れしてくれます。

その姿を写真に撮ろうとしましたが・・・

動き過ぎて全然収まらず・・・(>_<)

いきなり横を向かれて撮れず・・

ブレまくり

偶然傘の間から・・・

雨の降る中、レンズ越しに鬼さんの追っかけをしていたら、別の鬼さんに後ろから棒で突かれました。

不意打ちを喰らってしまいました。(笑)

ご利益ありそう・・・エエ1年になりそうです。

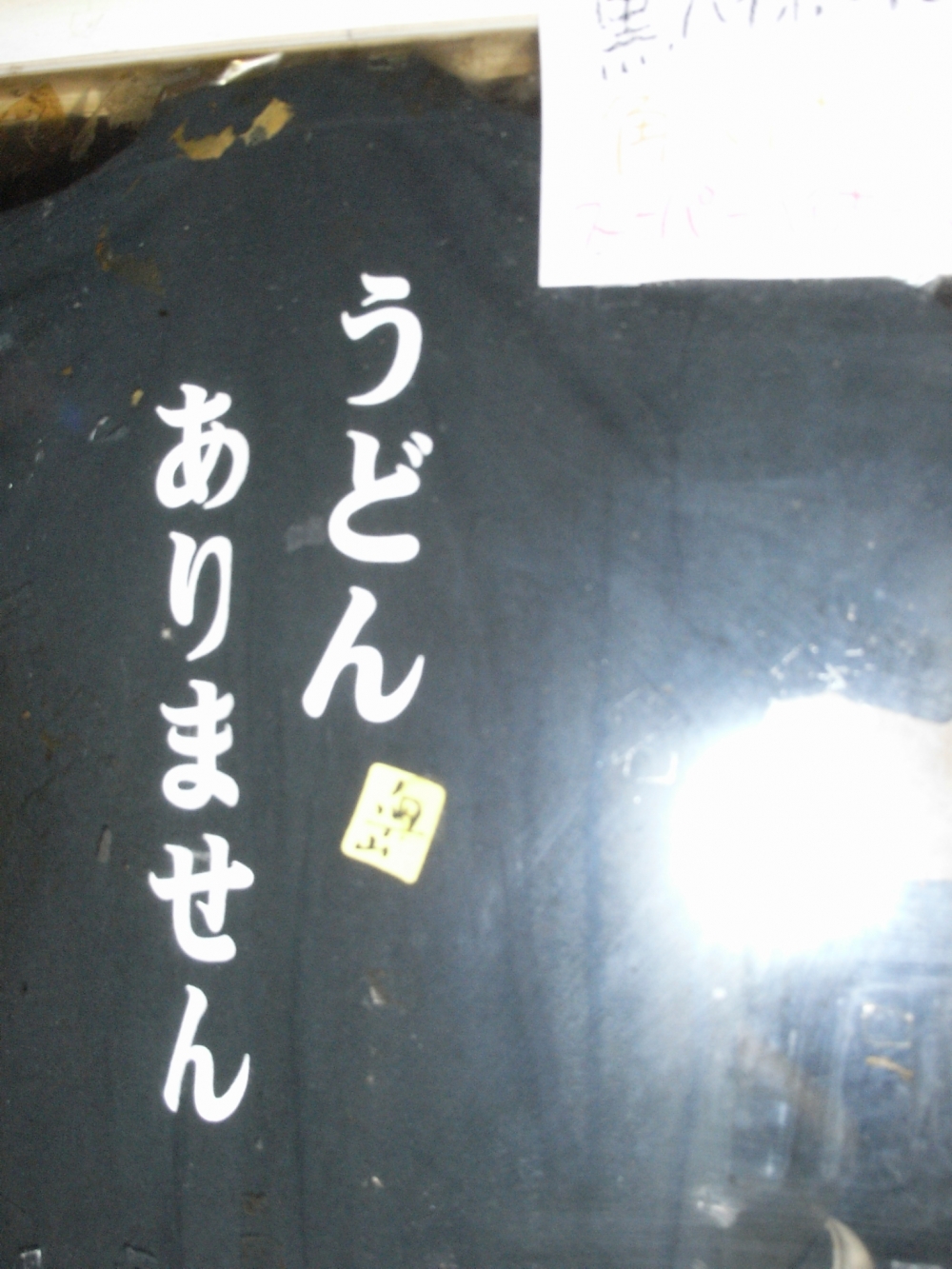

駅前の商店街には、「うどんありません」と張り紙がある不思議なうどん屋さんが・・・

「なんでやねん!!」

思わず突っ込んでしまう、不思議で魅力的な街、尾道です。

2013.11.01

使用者側弁護士×ユニオン執行委員長対談セミナー

「使用者側弁護士とユニオン双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋」セミナーから先ほど戻りました。

使用者側の弁護士は、有名な「向井欄先生」

ユニオン側は、この道一筋の東京管理職ユニオン執行委員長「設楽清嗣さん」

お二人の対談形式のセミナーでした。

「そうか・・・そうなんや」と労働組合の本音が聞けた、非常に貴重な3時間でした。

ユニオンが一番嫌うのは、逃げることです。

団体交渉に誠実に応じないことです。

ごまかしは通用しません。

要求が飲めないのであれば、「その理由をちゃんと説明して欲しい」

ビラ巻きや街宣行動がしたいのではなく、「話し合いで解決したい」ということがよ~くわかりました。

「それぞれの立場から本音で激論を交わす3時間」と副題がついていましたが、激論どころか・・・

詳しくは書けませんが、着地点はお二人とも同じで、一致していました。

そしてそしてこの設楽さん、めっちゃキャラが立っていて、話し方はまるで「ビートタケシ」

向井先生の自虐ネタ?も相俟って、会場は終始爆笑の渦に包まれていました。(^◇^)

勉強もできて、大いに笑って、素敵な3時間でした。

小さな会社の社長さん、もし組合から「団体交渉申込書」が届いたら、逃げたり変な画策をしたりせず誠実に「話し合い」に応じてください。

会社はむしろ積極的に団体交渉を行った方が、有利に闘いを進めることができます。

「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え」

向井欄先生のこの本に詳しく書かれていますよ~。

あ・・・それから・・・

今日のセミナーとは全然関係ないですが、ダンダリン第5話は、放送時間が深夜にずれ込んだため、見逃しました。(^_^;)

2013.10.30

アドバルーンとカモメちゃん

台風の去ったある日、懐かしいものを見つけました。

「アドバルーン」です。

今はほとんど見かけなくなった昭和の風物詩・・・

子供の頃、すごく怖かったのを覚えています。

アドバルーンだけでなく、大きな鯉のぼりも、ものすごい違和感があって苦手でした。

浮いてるものが、全体的にダメです。

極めつけは「飛行船」

今でも飛行船を見つけるとゾワゾワします。

高所恐怖症や先端恐怖症の人と同じで、理由はわかりません。大きなものが空間に浮いているのを見ると、恐怖を感じてしまう体質なのです。

これって、何恐怖症って言うんでしょう・・・・・(^_^;)

同じ浮遊していても、カモメは大丈夫です。

なんかCGみたいですが、これは去年の写真です。

下から見上げると、自分も一緒に空に浮かんでいる気分になりました。

ゾワゾワじゃなくって、フワフワ~♪

もうすぐ近くの大川に、この子達が戻ってきます。

また、こんなことして遊んでもらおう~って、思ってます。(^^)

2013.10.28

「健康経営」お勧めします

先日NHKの情報番組で、「健康経営」というテーマが取り上げられていました。

「健康経営」と聞いたとき、「はは~ん、こりゃ経営方法が健全で、今はやりのブラック企業の対極にある経営のことやな」と思いましたが、そうではありませんでした。(^_^;)

「健康経営」とは、社員を健康にして会社の業績をアップさせる、新たな経営戦略のことだそうです。

その中で、気になった試みをいくつか紹介します。

①居残り残業禁止

夜の残業を原則として禁止し、その代わり始業時間前の残業に対しては残業を認めるという試みです。

夜型の生活を改善するのがその目的で、紹介された会社は夜8時以降の残業は一切禁止し、残業は朝5時から始業時間までとしていました。

②社内部活

社内で部活を行い、スポーツイベントを頻繁に企画することで、従業員さんの体力向上を図る試みです。

そのイベントへの参加や、1人でのウォーキングも含め、活動に応じたマイレージが付与され、健康関連用品などと交換できるシステムにより、社員の参加意欲を高める取り組みもしていました。

③健康診断受診強制

健康診断を受診しなければ、ボーナスを減らすという試みです。

一般健康診断は、労働安全衛生法で受診が義務付けられていますが、多忙や面倒くささを理由に、なかなか受診してもらえないケースが多々あります。

ボーナスに関連づければ、「めんどくさ~」な~んて言ってられず、受診率は向上しそうですね。

この中で、一番興味が湧いたのが、①の「居残り残業禁止」です。

夜型の生活を改善するのが元々の目的ですが、この取り組みを行うことにより、むしろ「残業そのものを減らすことができるのではないか?」と少し違う視点から見てしまいました。

通常定時を過ぎてからの残業は、開始時点ですでに従業員さんは会社にいます。

そのため、「もう少しぐらい居残ってもええわ」という思いから、残業に対する敷居が低くなります。

「なんとなく残業に突入しちゃう」成り行きまかせ状態です。

1日の疲れも出てくるので、残業自体の長時間化も招きます。

これに対して、「朝の残業しか認められない」となると、まずは早起きをし、そこから会社に向かわねば仕事が始められません。

「早く起きて残業すんのん嫌やし~ 起きられへんし~」と、まずは「残業しないでおこう」と就業時間中の集中力が高まります。

「アサカツ」なんて言葉が流行り始めていますが、まだまだ早起きは多くの人にとって、苦手なことだと思います。

それに朝の残業は始業時間までという締切があるので、長時間化に歯止めがかかります。

夜の残業のように、疲れが溜まった状態からのスタートということもありませんので、朝は夜の倍以上のスピードで、仕事が捗ります。

「長時間残業が多くて・・・」と悩んでいる社長さん、「居残り残業は原則禁止し、必要な場合は始業時間前のみ認める」としてはいかがでしょうか?

企業が朝型生活に誘導することは、従業員さんの健康に加え、企業自体の経営健全化にも直結します。

番組では、設備投資の必要なものも含め、様々な「健康経営」が紹介されていましたが、いずれも、健康管理を従業員さんまかせにせず、企業が積極的に従業員さんの健康を作り出していくという姿勢が看て取れました。

この姿勢を基本に据えれば、特別な出費をしなくとも、アイデア次第で効果的な取り組み、イロイロとできそうですね。(^^)